職業柄、得意先もしくは受注先が特定の会社に過度に集中するケースを目にします。取引先の業績が良く、自社との関係が良好な間は良いのですが、両社間の関係が希薄になる、取引先の業績が悪化すると問題です。このような事態の兆候は何年も前から表れるものですが、ある日突然、危機となって表面化します。

いくつか事例をあげたいと思います。まず1社目は卸売業の事例です(仮にA社とします)。

A社は販売先がある会社(X社とします)に70%も集中していました。

小規模会社でしたので、社長自ら営業を行い、X社とは長年にわたり良好な関係を築いていました。X社の要望に社長自ら丁寧に対応し、X社の評価も良かったわけです。

月日が流れ、A社社長の年齢が60歳を超えると、X社の管理職の代替わりが始まり、関係性はだんだんと希薄になります。そして、X社の社長が交替したことを皮切りに仕入先の見直しが始まったのです。最初はコストの見直し、最終的には仕入先の選別が行われました。

A社社長は他社で働いていた息子を後継者として入社させ、事業の引継ぎを行っていた最中、ある日突然、卸の中抜きをされたのです。X社がA社経由ではなく、メーカーから直接仕入れを行う形に変えたのです。X社は中抜きによるコストカットを図ったわけですが、A社にとってはたまったものではありません。販売先の7割がX社に依存しているわけですから・・。そのX社に対する販売がある日突然、消失したのです。

A社社長は事業継続を断念し、しばらくして破産を申請されました。

この事例について、私は仕入先の見直しを行ったX社を悪いとは思いません。酷な言い方で申し訳ないのですが、このような事態を招いたA社社長の経営の在り方に問題があったのではないかと思うのです。

次は加工業の事例を紹介します(仮にB社とします)

B社は受注の大半を特定の会社(Y社とします)に依存しています。Y社は地場の優良企業で知名度も高く、B社は長年にわたりY社から加工を請け負ってきました。しかし、事業環境の大幅な変化でY社の業績が大幅に悪化し自己資本比率も低下する中、今後の動向が注目される状態になってきているようです。

ここからは私の推測ですが、Y社は生き残りに向け大幅な合理化を行うと思います。そして事業と委託先の選別が遠からず行われるのではないかと危惧しています。B社はこのような事態に備え、得意先構成の見直しを急ぎ行う必要があります。

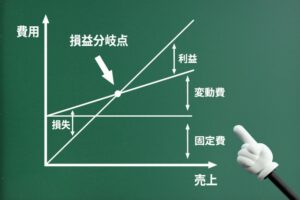

以上、事例を2社紹介させて頂きました。事例にある通り、過度に集中している取引先の業績悪化、または仕入先の見直し等が行われた場合、自社の存続が極めて厳しくなります。このような事態になってから慌てるのではなく、少なくとも二つ、出来る限り3つ以上の事業の柱を持つことを考え、特定の1社に過度に集中しないよう検討頂ければと思います。

お一人で考えるのが難しい場合は、コンサルタント等の専門家、取引銀行、商工会等の相談員にご相談頂ければと思います。